“盛开是东说念主类漂后杰出的热切能源,是世界蕃昌发展的必由之路。”不错说,盛开是中国自古以来的胸怀和决心。汉代,张骞出使西域,开启了中国同西域国度的使节交易。中国的丝绸、瓷器等商品大批销往西域,同期也带回了西方的葡萄、石榴等物产和文化。明代,郑和下欧好意思,每到一个方位修艳弘 拳交,都会带些特产细密,玉米、红薯、西红柿、榴莲经此传入中国,号称“群众购大V”。今天,就让咱们走近经过张骞、郑和“严选”的“入口”好意思食。

甘肃敦煌阳关景区的张骞出使西域雕像

胡:跨越瀚海自西来

胡,是华夏地区对域外民族的统称。王国维先生在《西胡考》中梳理了“胡”字背后历史内涵的演变。简略来说,自汉至六朝,葱岭(今帕米尔高原)东西诸国都被视为“西胡”,与之相对的则是鲜卑、乌桓等“东胡”。胡自西来,来自西方的胡物渐次东传,自张骞“凿空”后,中文史籍中大批出现以“胡”定名的物品,如胡瓜、胡麻、胡炫舞等等。

与之相应,从西域传入的食品也被冠以“胡”名。汉代是西域胡食传入汉地的初期。汉武帝建元三年(前138),汉武帝遣张骞率使团从长安开拔,前去中亚,荟萃与匈奴有隙之大月氏,共御匈奴。

张骞不辱服务,历十余年艰险,最终经大宛、康居抵大月氏。元狩四年(前119),张骞再次奉诏出使西域,荟萃乌孙等国,最终与大宛、康居、大夏(今阿姆河以南、兴都库什山以北的盆地地区,又说为吐火罗)、大月氏等建交,“于是西北国始通于汉矣”。

张骞出使西域图,初唐,莫高窟第323窟

张骞第二次西行前后,汉朝迟缓设置河西四郡,主义通往西域的河西走廊。经过两汉对西域的恒久主义,华夏王朝在西域“立屯田于宽裕之野,列邮置于短处之路”,华夏王朝与西域乃至中亚地区之间政事经济交易密切,“驰命走驿,不时于时月,商胡贩客,日款于塞下”。

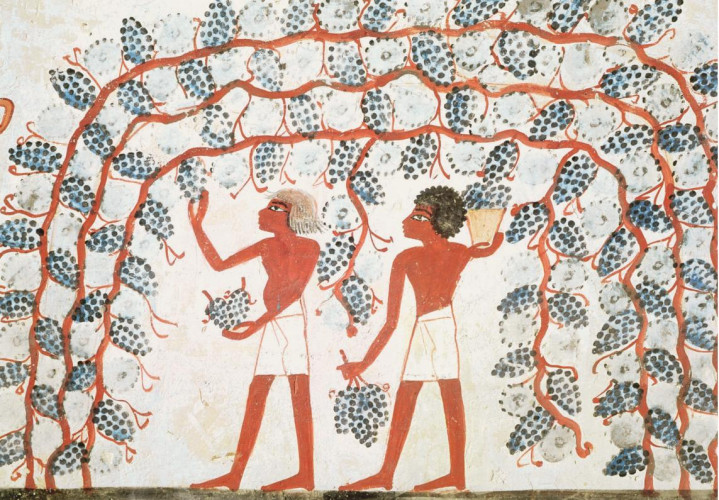

葡萄和苜蓿是张骞两次出使西域时带细密的热切农牧产物。《史记·大宛传记》载:“宛傍边以蒲陶为酒,富东说念主藏酒至万余石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是皇帝始种苜蓿、蒲陶肥沃地。及天马多,异邦使来众,则离宫别不雅旁尽种蒲萄、苜蓿极望。”

葡萄树的驯化最早可追忆至埃及和西亚,在希罗多德笔下,葡萄在波斯盛大训诫。字据文件纪录,张骞出使西域前,葡萄主要训诫于帕米尔高原以西,其后缓缓传至帕米尔高原以东。

修艳弘 拳交

修艳弘 拳交

古埃录取18王朝官员纳赫特(Nakht)墓葬壁画,公元前14世纪

在唐畴昔的文件中,以葡萄酿酒的纪录较为陌生,是以在中古时间,葡萄主要算作生果平直食用。尽管葡萄酒加工业已在与我国汉代同期期的中亚流行,直到唐太宗贞不雅时,其酿制技能才传到我国朔方,而我国南边直到9世纪中世仍不知葡萄酒酿造技能。

苜蓿原产于伊朗,在伊朗与中亚地区庸碌训诫,是热切的宝马饲料。汉武帝为打败匈奴,屡次派东说念主赴西域寻求宝马,先后得到乌孙马和大宛马,之后更是布置贰师将军李广利远征中亚,以求“天马”。苜蓿算作宝马饲料,也因此被引进。

当历史来到唐代时,以胡食为代表的胡风,流行一时。“贵东说念主御馔,尽供胡食”,从西域跨过瀚海而来的胡食,成为一时之风尚。

洋:踏破海浪历重洋

洋,正如它一旁的三点水,寓意着海浪大海。在汉语词汇中,两性关于外来传入的事物,在冠名时,为了区分土产货已有之物,频频会在名前冠以修饰性要素,以强调其来的标的。而在今天的汉语词汇中,“洋芋”“番薯”“洋柿子”“海椒”之类的词汇仍留存于汉语的种种方言中,保留了它们算作外来户,踏过海浪,历经重洋,来到华夏地面生根发芽的历史。

时间来到明永乐三年(1405),在今天南京饱读楼区境内的龙江隔邻,一位中年男性朝北拜望,此后登上死后的大船,向着辽远的大洋驶去。他便是郑和。跟着船帆渐渐拉起,名扬后世的郑和七下欧好意思,由此开动。

跟着郑和船队的到来,东南亚列国意见了明之刚劲。某种意旨上恰是因为这些帆海行为的触动,他们纷繁派出使节向明朝朝贡。在这条朝贡生意的剖析上,交易如梭的,不仅有列国使节,还有多样食品。而那些带有“洋”“番”“海”之类借词形容的食品,也由此投入了中国的食谱。

流淌着蜜汁的烤红薯,是许多东说念主在冬日的寒风中的一点心灵慰藉。红薯(又称番薯、甘薯)原产于好意思洲,在16世纪时,经由东南亚传入我国。红薯传入我国的旅途有两条,一是从越南传入广东。《凤岗陈氏族谱·素汭公小传》言:“万历庚辰(1580)客有泛舟之安南者,公(陈益)偕往,比至,酋长延礼宾馆,每饮宴,辄飨土产曰薯者,味甜蜜,公觑其种,贿于酋奴,获之。”1582年,陈益带回广东故乡训诫,“掘啖益好意思,念来自酋,因名‘番薯’云。嗣是种播天南,佐粒食,东说念主无阻饥。”二是从菲律宾传入福建。《金薯传习录》载,陈振龙到菲律宾吕宋岛做生意时看到当地“朱薯被野,生熟可茹”,“功同五谷,利益民生”,便于万历二十一年(1593)用重金购买了那时被不容出境的薯藤神秘带回福建,试种成效,其子陈经纶向福建巡抚金学曾提议在福建实施,其后徐光启又在《农政全书》专列“甘薯”实施,指出甘薯“扑地传生,枝桠极盛”,训诫得端正无须驰念收获,“闽、广东说念主赖以救饥,其利甚大”。由此,甘薯在寰宇各地庸碌训诫并食用,成为“救荒第一义”。

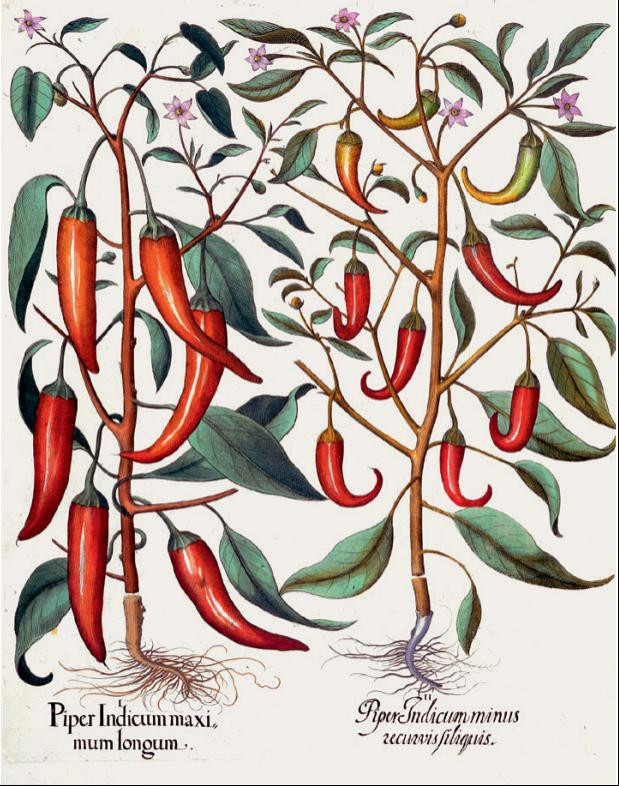

无辣不欢是今天许多东说念主饮食的写真。在其中饰演热切脚色的辣椒,至清代时才始被食用。它的引入与栽种要追忆到明朝。在15世纪传入欧洲后,辣椒传入了日本。1591年时,明代高濂在《遵生八笺》纪录:“番椒,丛生白花,子俨拙笔头,味辣色红。”据筹谋,辣椒传入中国有三条旅途,一是从浙江偏激隔邻沿海传入;二是由日本经由朝鲜再传入我国东北;三是从荷兰传到中国台湾。辣椒传入我国后,历经了从不雅赏性花草到食品原料的历程。汤显祖在万历二十六年(1598)完成的《牡丹亭》中列有“辣椒花”。前述之高濂也在我方的《遵生八笺》中将辣椒列入花草类。徐光启在《农政全书》中纪录“番椒,亦名秦椒,白花,子如拙笔头,色红鲜可不雅,味甚辣”。至清代时,辣椒缓缓在我国西北、西南、中南、华南等地大批训诫,算作蔬菜和调料使用,也缓缓成为今天川渝湘赣黔等地区食品滋味的底色。

辣椒,1613年,《艾希施泰特的花圃》插画,现藏大英藏书楼

西红柿(番茄)和马铃薯(洋芋)也阅历了雷同的历程。成书于明末天启年间的《群芳谱》纪录:“番柿,又名六月柿,茎如蒿,高四五尺,叶如艾,花似榴,一枝结五实或三四实,一数二三十实,缚作架,最堪不雅。来自西番,故名。”清末时,东说念主们开动食用西红柿。马铃薯原产于南好意思洲秘鲁的喀喀湖地区。因其地下茎魁梧形如马铃,故而得名“马铃薯”。古代的南好意思印第安东说念主以马铃薯为主食,尊奉为“丰充之物”。同番茄通常,马铃薯亦然多渠说念传入中国的。有学者合计今天在我国所见到的马铃薯是在18世纪从安第斯亚种进化而来的。由于马铃薯喜高风凉凉,况兼其无性养殖易导致病毒及薯种退化,是以虽传入我国东南沿海较早,却未能安堵落户。其后到了山区高寒地带才完成驯化,开动向平原地区推广。19世纪初,其传播规模仍很有限,清后期缓缓推广,新中国开荒后才开动在我国农业坐褥中起到热切作用。

除此以外,南瓜、洋葱、玉米等食品,也在这一时间缓缓传入我国。它们踏浪而来,如团结千多年前跨过瀚海、翻越峻岭而来的“胡”辈家眷,最终融入中华英才的好意思食之中。

俗:渐染胡风入中国

黄桥烧饼、吊炉烧饼……其实,烧饼的制作本事率先也来自域外。在唐代及之前,小麦的一般食用秩序是用水蒸煮之后粒食,雷同于米饭,称为“麦饭”。而当今被称为烧饼之类的面食,在彼时被统称为“胡饼”。慧琳《一切经音义》卷三七云:“胡食者,即饆饠、烧饼、胡饼、搭纳等。”排行二、三的“烧饼”“胡饼”为同类面食加工品。胡饼早在汉代就传入中国。汉刘熙《释名》就指出:“饼,并也,溲麫使合并也。胡饼,作之大漫冱也,亦言以胡麻着上也。蒸饼、汤饼、蝎饼、髓饼、金饼、索饼之属,都随形而名之也。”所谓的“溲麫”,也便是发酵使其酥松有空。唐代胡饼虽冠以“胡”字,但自汉代传入再阅历北朝实施之后,到唐代已基本原土化,阛阓上很容易买到。安史之乱爆发,唐玄宗出逃至咸阳望闲宫,“日向中,上犹未食,杨国忠自市胡饼以献”。天宝七载(748),鉴真梵衲第五次东渡日本,由于海上泛动航期难定,充满风险,因此需要捎带容易保存又能果腹的干粮,置备的18艘海船及海粮中,便有“干胡饼二车、干蒸饼一车、干薄饼一万、捻头一半车”,反馈出唐代中期以后,胡饼颇为流行,僧俗都以之为主食。白居易致使会作念胡饼。元和十四年(819),白居易从江州司马调任忠州,给那时在万州任官的杨归厚寄去我方亲手制作的胡饼,并赋诗:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。寄于饥馋杨大使,尝看得似辅兴无。”这里的“辅兴”,说的便是长安皇城西第一街辅兴坊的饼店。

“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”中国以其博掀开阔的胸怀,敩学相长不同文化。张骞、郑和等东说念主奔赴辽远,带去了来自中华地面的致意,也带回了丰富多彩的食品文化。它们在中华地面上扎根滋长,最终融入中华英才的味蕾悲痛,丰富着中国东说念主的东说念主间炊火。

参考文件

(1)《史记》,北京:中华书局1963年。

(2)袁炜:《两汉时间“大夏”(Tochari)名辨》,《丝路漂后》2021年11月。

(3)高晓虹、刘晓海:《汉语描绘借词的地舆变异——以“水泥、肥皂、西红柿、马铃薯”等为例》,《世界汉语训诫》2008年第1期。

(4)杜莉:《明清时间西方饮食文化东传的本质及门道筹谋》,《农业考古》2012年8月。

(5)杜莉:《元明清de中外食文化换取》,《四川烹调高级专业学校学报》2000年11月。

(6)殷小平、贾楠:《中古时间西域食品的传入与原土化》,《农业考古》2021年2月。

(7)李全根:《中国古代饮食文化发展泉源考(十九)》修艳弘 拳交,《食粮经济筹谋》1994年12月。